I Luoghi della Fede a Calenzano |

|

CHIESA DI SANTA

MARIA DELLE GRAZIE

A CAPALLE

Mosaico di particolare

interesse che rappresenta la Madonna col Bambino in atto di donare grazia. Il

mosaico riproduce in forma ridotta una parte dell’originale realizzato presso

l’omonima chiesa di S. Giovanni Rotondo. Lavoro eseguito dalla Mosaici M. Mellini

nel 1968 |

|

|

NUOVA

CHIESA DI “ S. MARIA MADRE DI DIO” |

PIEVE SAN DONATO A CALENZANO

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE A CAPALLE

|

|

|

CHIESA SANTA MARIA A TRAVALLE

|

|

|

La funzione storica delle pievi

|

PIEVE SAN DONATO |

|

|

Edificata in cima al Colle di San Donato lungo il

percorso di una delle vie romane che univano Firenze a Bologna. La Pieve di San Donato, detta "Sancti Donati siti Marinae"

o tra le due Marine, è anteriore all'anno Mille; dedicata al Santo di epoca Longobarda si fa risalire al IX o X secolo. E’ fra le più

antiche e importanti chiese del territorio. Il più antico documento che ci

rimane è del 1° giugno 1020. |

|

Era più piccola e più bassa e sembra che solo il campanile

nella parte inferiore sia di quel periodo. La Pieve fu collegiata fino alla metà del XIV

secolo, anche se in condizioni precarie; ospitava, cioè, a vita comune i

rettori delle chiese dei territorio ad essa

soggetto. La vicinanza al castello

di Calenzano e alla strada che si inerpicava verso Combiate(Mugello),

determinò tristi avvenimenti anche per la Pieve per le lotte e i saccheggi

dei vari "signori" del tempo. |

|

|

Verso la metà del 1400, la potente famiglia dei Medici

ricevette il patronato dell'ambita Pieve e lo mantenne per un paio di secoli.

Sotto di essa, la chiesa subì radicali restauri e trasformazioni. Nel 1460 il pievano Carlo de' Medici, figlio di

Cosimo il Vecchio, ricostruì la chiesa, il chiostro, la canonica e la adiacente villa vecchia, rendendo il complesso simile

all'attuale. Giovanni de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico,

fu parroco e curò questa chiesa, prima di diventare papa, nel 1513, col nome

di Leone X.

Il cardinale Alessandro

de' Medici, pievano di San Donato dal 1570, prima di essere Arcivescovo di

Firenze e poi eletto papa, nel 1605, col nome di Leone XI, curò il restauro della

chiesa con le tre navate, completamente affrescate con figure e storie di San

Donato e altri santi, ad opera del pittore Giovanni

Balducci, detto Cosci. Conclusi i lavori, la Chiesa fu consacrata dallo

stesso Alessandro il 1 ° gennaio 1598. Del ciclo pittorico cinquecentesco non rimane oggi

traccia. |

|

Nel Settecento, la

famiglia dei Bardi, che aveva il patronato della Pieve, vi fece di nuovo

restauri e stravolgimenti: la chiesa fu innalzata e trasformata sia

all'interno che all'esterno, la vecchia facciata a

pietra fu coperta d'intonaco e stucchi decorativi, assumendo il volto barocco

che conserva tuttora. Ne! 1784, per la soppressione dei beni ecclesiastici

del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, la chiesa fu espropriata della

grandiosa canonica che vediamo. Nel 1799 la Pieve di San Donato fu dichiarata Propositura.

|

|

( Fonte:Parroco della chiesa di San Donato a Calenzano) |

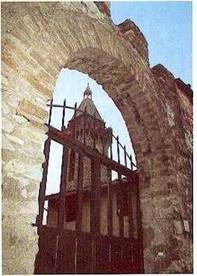

PIEVE SAN NICCOLO’ |

|

|

All’interno delle mura di Calenzano è la chiesa

dedicata a San Niccolò. Si trova nella parte più elevata del colle, dove era

il primitivo cassero dei potenti Conti Guidi di Modigliana,

primi signori del castello di Calenzano. La sua ubicazione al margine della

zona più elevata del colle, e in prossimità del cassero, lascia presumere che

la sua nascita sia legata a quella del castello stesso, del cui primo nucleo

fu la chiesa castellana. |

|

La prima menzione documentaria risale al 1260 negli

elenchi del Libro di Montaperti. Il popolo di S.

Nicholai de Calenzano doveva fornire il pane

per l’esercito guelfo. Fu proprio l’appartenenza al partito guelfo che, dopo

la disfatta di Montaperti, segnò per il popolo di

san Niccolò la sua condanna. Il libro dei danni redatto nel 1269

elenca le massicce distruzioni perpetrate dai Ghibellini ai danni del

castello di Calenzano.Nel corso della seconda metà

del Trecento la chiesa venne restaurata con il contributo di numerosi lasciti

di persone del luogo e, nel 1386 fu riconsacrata da Antonio, Vescovo di

Fiesole, come ricorda l’epigrafe murata sul fianco destro. Nell’ambito degli ammodernamenti trecenteschi vennero eseguiti gli affreschi di Jacopo e Nardo di Cione. Nel 1602 il rettore di Calenzano fece imbiancare le

pitture trecentesche e fece riaffrescare le pareti

della chiesa da un pittore alla moda, Domenico Cresti

detto il Passignano con l’approvazione dei patroni,

i Ginori. Nel 1650 il nuovo rettore, padre Regale Pieraccini fece nuovamente imbiancare la canonica e la

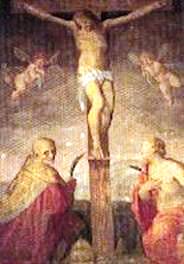

chiesa cancellando, dopo solo quarant’anni, le pitture del Passignano. Il Pieraccini fa costruire

un nuovo altare progettato da Giovanni Caesi,

rettore della Chiesa di Santo Stefano in Baroncoli,

prete-pittore, autore in quest’ultima veste del quadro posto sull’altare.

L’anno successivo, sempre il Caesi è incaricato di

eseguire un quadro che rappresenta il miracolo di Sant’Agata, da porsi

sull’altare della Santa, costruito al posto di uno antico alla destra

dell’altare maggiore. Nel 1654 il Pieraccini

face restaurare il campanile rovinato in parte dalle guerre di trecento

anni prima. Il rettore lo fa rialzare merlare e intonacare,

gli fa mettere in cima e mezzo una croce di ferro e sua banderuola.

Un’immagine del campanile dopo il restauro, cuspidato e merlato, è in disegno

conservato in canonica. L’intraprendenza del Pieraccini,

che finanziava di tasca propria molti lavori, venne

infine premiata. Nel 1655, durante la visita dell’Arcivescovo di Firenze,

Francesco Nerli, per porre fine alla lunga lite fra

la chiesa del castello e la pieve madre di san Donato, San Niccolò viene innalzata al grado di Prioria. Al Pieraccini succedettero

Priori che si prodigarono per restaurare ed abbellire ulteriormente la

chiesa.

In data Oggi, all’interno la situazione è molto cambiata

rispetto alla descrizione tardo settecentesca. Dei sei altari ne sono rimasti solo due. I saggi su

gli affreschi hanno portato alla luce smozzicati i resti di Nardo di Cione: un Martirio di San Sebastiano sulla parete

di destra , una Natività e Santi nel

fondo della chiesa, un’ Annunciazione nella cappella a sinistra

dell’altare maggiore.

Iacopo di Cione,

Annunciazione Anche il campanile si presenta modificato rispetto a

quello degli inizi del settecento.

Fonte: Calenzano e la Val Marina ( Daniela Lambertini) |

PIEVE SANTA MARIA A CARRAIA |

|

|

La localizzazione della pieve è di particolare

interesse: fu fondata infatti nel villaggio di

Carraia, in una zona ricca di ricordi romani, nei pressi della Chiusa dove i romani

derivavano le acque per l’acquedotto di Firenze. |

|

E’ lecito affermare che la Pieve di Santa Maria

dovette venire fondata avanti il Mille. Un atto del

Novembre 1065 parla di terre affittate dal vescovo fiorentino Ribaldo in località

Vico di Giorgio presso Carraia. Nell’Agosto del 1260 la pieve è elencata fra

i popoli facenti capo al Sesto fiorentino di Porta Duomo. Michele Cortigiani,

patrono e plebano, alla fine del XV secolo

commissionò per l’altare maggiore della chiesa una Assunzione

della Vergine, che ancora si conserva, dove lui stesso è raffigurato in

preghiera all’angolo destro della pala.

Il suo

successore Lorenzo di Carlo della Tosa ricostruì la

canonica, sul lato sinistro della chiesa come la vediamo ancora oggi nelle

inconfondibili linee cinquecentesche.Molti pievani

che si susseguirono fra il XVIII e XX secolo furono vivaci promotori di

trasformazioni e restauri. L’organo ottocentesco, in mancanza di cantoria fu

collocato in una stanza attigua; il suono viene

diffuso da una finestra aperta appositamente in chiesa.

Ambito di Lorenzo di Credi, Madonna della Cintola Fonte: Calenzano e la Val Marina ( Daniela Lambertini) |

PIEVE SAN SEVERO A LEGRI |

|

|

|

|

Troviamo la Pieve di san Severo fra le case del

piccolo borgo di Legri, a destra della Marinella. E’ la più antica pieve del territorio arrivata a noi

nella sua versione romanica, quasi integra.San Severo era localizzata sulla antica strada che

conduceva in Mugello, arrivando da Settimello e Sommaia e risalendo la valle della Marinella. |

|

|

Sappiamo che la chiesa è

molto antica, ma è difficile stabilirne la data di fondazione. Un’iscrizione

rinvenuta nel 1748 nella cripta, dove si parla del Diacono Raimberto, martire, probabilmente durante le invasioni

longobarde, ci permette di datarne l’esistenza di questa alla fine del VI

secolo. Le prime notizie risalgono al 983, quando la chiesa è menzionata nel

luogo a Ligari come pieve, funzione che ha

esercitato per secoli. La titolazione a San severo, particolarmente caro ai

bizantini, sembra indicare un’origine ancora più antica. |

|

|

Maestro di Serumido, Gli

Arcangeli Michele e Raffaele con Tobiolo, al centro madonna del Rosario |

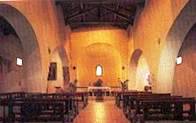

L’edificio ha un impianto a tre navate originariamente

concluse da altrettante absidi ( quella di sinistra è andata distrutta),

spartite da due ampia arcate poggianti su pilastri a sezione circolare di

altezza ridotta. Al di sotto del presbiterio, ma

accessibile dall’esterno, è una piccola cripta. Tra le opere d’arte si

ricordano l’affresco della seconda metà del Trecento con San Jacopo di

Pietro di Miniato e il Giudizio universale con la Madonna e Santi del

XV secolo. |

|

La chiesa subì, come ovvio, vari

interventi nel corso della sua storia, uno fra i più importanti va registrato

all’inizio del XVI secolo e lo riporta il di arista Luca Landucci

il quale ricorda l’incidente occorso il |

|

|

cripta Fonte: Calenzano e la Val Marina ( Daniela Lambertini) |

|

CHIESA SANTA LUCIA A SETTIMELLO |

|

|

La chiesa del villaggio di Settimello

è situata nei pressi dell’antica Strada maestra barberinese,

che da Sesto portava in Mugello attraversando la Val di Marina. |

|

Fondata in una località dove sicura è la presenza

degli Etruschi e dei coloni romani, la chiesa ha origine antiche ma mal documentate. Documentata dal X secolo ( si trova menzionata

l’esistenza nel 930). Nel 1583 un decreto vescovile elevò Santa Lucia a Settimello a Prioria. Il titolo dava diritto a precedere tutte le chiese

del plebato durante le processioni essendo seconda

solo alle Pievi. Fu rimodernata dal Priore Luca

Agresti nella seconda metà del Settecento,

con sobrio aspetto barocco ad un’ampia navata con finestrone in

facciata e portico scandito da pilastri ed archi, poi nell’Ottocento quando

fu riedificato l’elegante campanile (1814) che ancora oggi svetta sul lato

destro della chiesa e all’inizio del XX secolo. |

|

|

Ambito di Baccio da Montelupo,

Crocifisso |

All’interno si conserva una scultura in terracotta

policroma raffigurante Santa Lucia di Benedetto Buglioli(1537). Sull’ altare maggiore è collocato un Crocifisso

ligneo di Baccio di Montelupo ( inizi

XVI sec.). Di particolare interesse la decorazione a grottesche del XVII sec.

in alcune stanze della canonica, restaurata alla metà dell’Ottocento. Nella chiesa è stato collocato l’affresco con la Madonna

col Bambino di

Pietro di Miniato (XV sec.), già nel Tabernacolo di Spazzavento. |

|

la

Madonna col Bambino di Pietro di Miniato (XV sec.) Fonte: Calenzano e la Val Marina ( Daniela Lambertini) |

|

CHIESA SAN RUFIGNANO A SOMMAIA |

|

|

Documentata dal 1020. |

|

Dal XIV sec. fu di

patronato dei Da Sommaia, che nella seconda metà

del Quattrocento commissionarono radicali restauri alla costruzione e,

durante i quali, furono rinvenuti i resti del Santo

Vescovo Rufignano, da allora particolarmente

venerati in un prezioso reliquario. Estinti i Da Sommaia, dopo

il 1768 resse la chiesa l’illuminista Antonio Selvolino, attivo imprenditore del restauro della chiesa,

che alleggerì del portico, ornò di statue, stucchi e affreschi affidati a

Leonardo Cambi, ben presto scomparsi. Gli interventi novecenteschi hanno dotato la chiesa

di una fonte battesimale della Manifattura Ginori di Doccia e di un affresco

di Otello Frantoni con il Battesimo di Gesù. |

La funzione storica delle

pievi

Alla più antica struttura delle “ villae” romane si sostituisce in epoca altomedievale il

sistema delle pievi, sorte lungo importanti vie di comunicazione. Esse, con

le proprie sufraganee ed i rispettivi popoli,

fungevano da centro religioso, socioeconomico e politico del territorio. I tre plebati di Calenzano

sono : San Donato, San Severo a Legri

e Santa Maria a Carraia. Dei tre plebati di

Calenzano, quello di San Donato è sempre stato il più vasto ed il più ricco

di rendite. La chiesa, fondata tra il IX e X secolo con una dedicazione ad un santo di epoca longobarda, sorge, come tutte le

chiese intitolate a questo santo, su una piccola altura e lungo il percorso

di una via romana: i patronati erano di importanti famiglie fiorentine, prima

fra tute quella dei Medici, che nel Quattrocento restaurano radicalmente

l’edificio e fanno erigere la villa annessa. Il piviere di San Donato

comprende nel XII secolo undici chiese, fra le quali San Niccolò nel castello

di Calenzano ( divenuta pieve solo nel 1799), San Lorenzo a Pizzidimonte (passata nella seconda metà del Quattrocento

sotto Prato) e Santa Maria a Querceto ( dal Quattrocento dipendente dalla

Pieve di San Martino a Sesto Fiorentino). Le altre suffraganee sono, a Sommaia: San Michele ( sconsacrata),

Santo Stefano ( non più officiata ) e San Ruffiniano;

a tra valle: Santa Maria e San Bartolomeo (scomparsa); Santa Maria fra le due

Marine (sconsacrata) ; Sant’Angelo a Calenzano (trasformata); Santa Maria a

Fibbiana (sconsacrata) e Sant’Anna Vecchia in Caldana ( in rovina). Dagli

inizi del XX secolo la chiesa di Santa Lucia a Settimello

fa parte dell’ampio plebato di San Donato. San Severo a Legri, sorta

lungo la più antica via per il Mugello, ha mantenuto all’esterno l’aspetto romanico

dell’XI/XII secolo, mentre l’interno ha subito una radicale trasformazione,

consistita in una singolare sopraelevazione del pavimento. Dal piviere di San

Severo fanno parte San Martino e San Romolo a Leccio (sconsacrata); San

Pietro nel Castello di Legri, Santi Fabiano e

Sebastiano alla Collina (scomparsa), Santa Maria alla Querciola e San Michele

a Cupo

( confinante con il piviere di San Giovanni in Petronio nel

Mugello; oggi in rovina). La terza Pieve di

Calenzano, Santa Maria a Carraia, sorta intorno all’anno Le sue parrocchie

dipendenti sono Santa Margherita a Torri (sconsacrata e inglobata in una

villetta); San Lorenzo a Vezzano (demolita nel

Settecento); Santo Stefano a Secciano; San Lorenzo

a Lama (in rovina); San Pietro a Casaglia; Santa

Lucia a Collina ( sconsacrata) e Sant’Ellero a Combiate ( scomparsa). Fonte: Calenzano, Storia,arte,

tradizioni, ambiente alle porte di Firenze ( ATC Calenzano) |